近年、環境汚染や人体への悪影響が懸念されているPFOAに対し、日本でも法的な規制が本格化しています。とくに2021年からは製造・輸入が原則禁止となり、企業の対応も急務となりました。本記事では、PFOAの世界的な規制の流れが加速する中、なぜPFOAが問題視され、どのような法的枠組みが整備されてきたのか解説します。

PFOA(ペルフルオロオクタン酸)の法規制とは

PFOAはその性質上、環境や健康への影響が懸念され、日本国内でも厳格な法規制の対象となっています。2021年に化審法で第一種特定化学物質に指定され、製造や輸入は原則禁止です。今後も関連規制の見直しが進むと考えられます。2021年10月に製造・輸入が原則禁止に

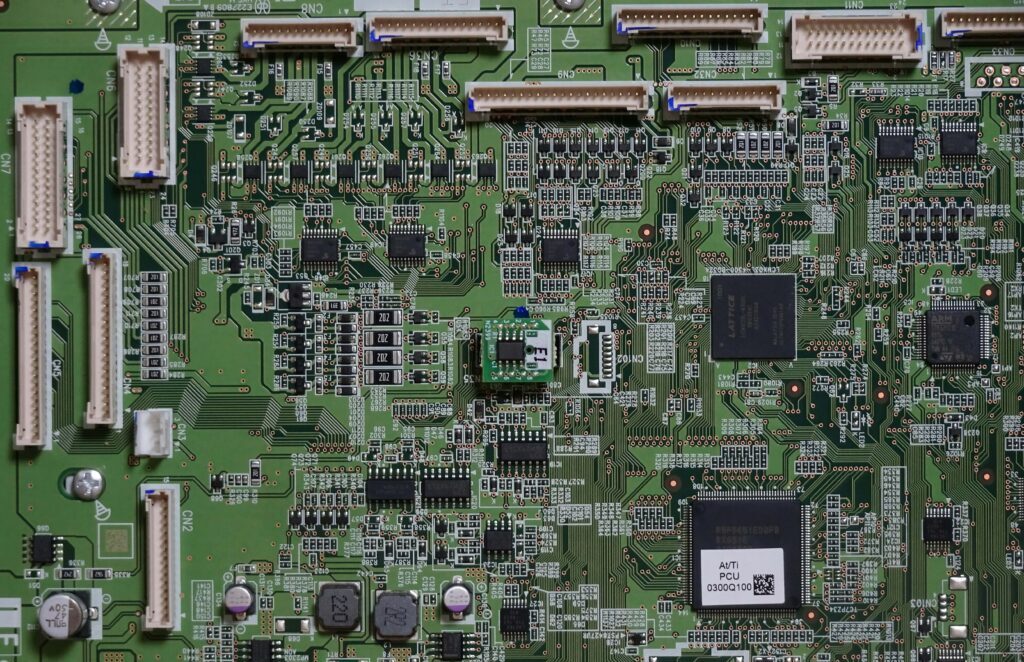

PFOAは2021年10月、化審法により第一種特定化学物質に指定され、原則として製造・輸入が禁止されました。POPs条約への対応を踏まえた法改正で、環境残留や人体蓄積を抑えるための措置です。対象となるのは紙、繊維、塗料、接着剤、消火薬剤など幅広い製品群です。また、副産物としてPFOAが混入した製品も規制の対象となるため、企業の製造工程全体の見直しが迫られています。

輸入品にも規制が及ぶため、グローバルな供給網の再構築が求められています。さらに、化審法違反には罰則もあり、対応を怠ると企業イメージや取引にも悪影響が及ぶリスクが高く、早期の制度理解と社内体制の整備が必要です。

水道水には暫定的な管理目標値が設定

PFOAの水質汚染を受け、日本では2020年に水道水中のPFOA・PFOSの合算濃度に50ng/Lの暫定目標値が設けられました。強制力のある基準ではありませんが、国や自治体にとって水質管理の指針となっています。実際に全国の河川や井戸水からPFOAが検出されたケースがあり、地域住民の不安も広がりました。水道事業者は活性炭フィルターの設置や水源の切り替えなどの対応を進めています。今後の研究次第では、暫定値が法的な基準へと格上げされる可能性もあり、さらなる管理強化が求められる可能性が高いです。

とくに乳幼児や妊婦など感受性の高い層への影響を考慮し、行政の迅速な判断が重要とされています。企業にも製品や排水中の含有量に配慮した責任ある対応が必要です。

PFOAはなぜ規制されているのか

PFOAの規制が進められる理由は、その化学的性質と人体への影響が重大なことにあります。環境に長期間残留し、生体内に蓄積することから、国際的な条約や各国の法整備によって使用制限が広がっています。人体や環境への深刻なリスク

PFOAは分解されにくく、生物の体内に長期間蓄積される性質を持っています。とくに肝臓や腎臓、免疫系への影響、さらには発がんリスクなどが懸念されています。母乳や胎盤を通じて次世代へ影響が及ぶ可能性も指摘されており、妊娠中の摂取はとくに注意が必要です。こうした危険性から、世界保健機関や米国環境保護庁も健康リスクへの警告を発しています。さらに、環境中では川や地下水、海洋に流れ込み、浄化が困難な点も問題です。水質や生態系への影響が長期的に続くため、永遠の化学物質とも呼ばれています。消費者の健康を守るうえでも、規制の必要性は高まる一方です。

国際条約と各国の法整備が後押しに

PFOAは2019年、ストックホルム条約の附属書Aに追加され、締約国には製造・使用の禁止が求められました。この条約はPOPsへの国際的な対策を目的としています。日本もこの条約を批准しており、法整備の一環として化審法の改正が行われました。EUではすでにREACH規則により2020年からPFOAの流通が制限されており、規制水準は非常に高い水準にあります。米国では州ごとにPFOAに対する規制が異なるものの、全体的に厳格な動きが広がっています。

世界的な規制の潮流が日本国内にも影響を与え、企業や消費者にとって無視できない状況です。グローバル市場での信用維持のためにも、国内法だけでなく海外の規制にも目を配ることが重要です。

企業側に求められる対応

PFOAの規制強化により、企業は製品開発、原材料管理、社内体制の見直しなど幅広い対応を求められています。迅速な情報収集とリスク管理が、今後の事業継続に直結します。代替素材の採用と製品設計の変更

企業はPFOAを含まない代替素材への転換を早急に進めることが必要です。たとえば非フッ素系の撥水剤や、安全性の高い新規化合物への切り替えが進められています。PFOAが使われていたフライパンや衣類、接着剤など多くの製品で設計変更が始まっており、対応のスピードが競争力に直結しています。さらに、副産物としての混入を防ぐため、製造ライン全体の再評価も不可欠です。製品の成分検査やPFOAフリーの認証取得も重要視されています。こうした対応は、環境配慮型企業としてのブランディングにもつながります。消費者からの信頼獲得にもつながるため、積極的にPFOA代替技術を導入することが必要です。

法改正への対応と社内体制の構築

法規制の変化に対応するには、社内に専任の担当者やチームを設けることが重要です。環境法務や品質保証の知見を持つ人材の配置が、法令遵守と企業リスク回避に繋がります。また、原材料の供給元や取引先への成分確認依頼も徹底し、サプライチェーン全体での情報管理が必要です。特に海外との取引がある場合は、相手国の規制情報も定期的に収集・更新しなければなりません。中小企業にとっては負担が大きい場合もあるため、分析機関や外部コンサルタントとの連携も現実的な選択肢です。行政による助成金制度や支援策も活用し、実効性ある体制づくりを進めていくことが求められます。