私たちの生活や産業活動には、燃料や化学薬品など多くの危険物が関わっています。これらの物質は利便性の高い一方で、火災や爆発など重大な事故を引き起こすリスクも抱えており、適切な管理が欠かせません。とくに消防法では、危険物の定義や分類、数量、表示、保管・運搬方法について詳細な規定が設けられています。

「危険物」の定義

消防法において「危険物」とは、火災の原因や被害拡大につながる物質として、法的に指定されたものを指します。一般的な可燃物とは異なり、一定の性質や危険度を持つことから、専門的な管理が求められています。分類や取り扱いの基準も細かく定められており、安全対策において極めて重要です。一般的な「可燃物」と「危険物」はまったくの別物

多くの人が誤解しがちですが、紙や木材、衣類などの可燃物と消防法上の危険物は定義が異なります。可燃物は日常的に燃える物質であるのに対し、危険物は火災が発生する可能性を著しく高める性質を持ち、爆発や急激な燃焼を伴う場合が多いです。消防法では、こうした危険性のある物質について、種類ごとに分類し、数量や保管方法に応じて厳格な管理が義務づけられています。たとえば、ガソリンやアルコールは少量でも空気中に蒸気を放ち、引火の危険が高いため、一般の倉庫と同じようには保管できません。

したがって、単に燃えるから危険という単純な区分ではなく、性質そのものが火災リスクを拡大させる要素として法的に整理されている点が、危険物の定義の要です。

法律で「指定」されたものだけが危険物に該当

消防法においては「指定可燃物」と「危険物」は別カテゴリーとされており、危険物は政令によって具体的に定められた物質のみを指します。このため、例え爆発性や引火性があっても、政令で定められていなければ消防法上の危険物には該当しません。具体的には、ガソリン、アルコール、硫黄、ナトリウム、赤リンなどが危険物として明記されており、それぞれの分類や数量によって届け出や保管基準が異なります。

また、同じ物質でも濃度や状態によって危険物扱いになるか否かが変わることもあります。たとえばアルコール濃度が40%未満の製品は例外はありますが、危険物に該当しません。こうした基準は、火災発生時の燃焼拡大や爆発被害を防ぐ目的で策定されており、事業者だけでなく一般家庭でも注意が必要です。

「危険物取扱者」が必要な理由とは?

危険物を扱うには、国家資格である危険物取扱者の有資格者の配置が必要になるケースが多くあります。物質の性質を誤って理解・管理してしまうと、大きな火災や爆発につながる危険があるためです。とくに指定数量以上の危険物を取り扱う事業所では、保安監督者の選任が法律で義務づけられており、その資格がなければ業務を行えない場合もあります。危険物取扱者は、物質ごとの性質や取り扱い方法、消火方法などの専門知識を習得しており、万が一の事故にも冷静に対処できる能力が必要です。

また、消防署への届け出や法定点検などの管理業務も担うため、単に物質を取り扱うだけでなく、施設全体の安全管理体制に深く関与します。このように、危険物の定義に加えて、扱う人材の資格や責任範囲も厳密に定められている点が、危険物制度の特徴といえます。

危険物は6つのカテゴリに分類される

消防法では、危険物をその性質やリスクに応じて6つの類に分類しています。分類は、火災や爆発の危険性に基づいた管理体制を整えるためのものです。分類を理解することで、より安全な取り扱いが可能になります。第1類〜第3類:化学反応性の高い物質が中心

第1類から第3類までは、主に「酸化性」や「自然発火性」など、自発的に化学反応を起こしやすい物質が対象です。第1類は過酸化ナトリウムや過塩素酸ナトリウムなど、他の物質を酸化させることで火災を助長する性質を持っています。湿気や衝撃でも反応するため、乾燥した場所での管理が基本です。第2類は赤リン、硫黄、金属粉といった可燃性固体で、摩擦や静電気で着火するリスクがあります。火気厳禁の徹底はもちろん、飛散防止の管理も重要です。

第3類ではナトリウムやカリウムなど、水と激しく反応する物質が該当し、水分との接触で発火や爆発が起きることもあります。これらの類は取り扱いを誤ると事故に直結するため、特に専門的な知識が求められます。

第4類:日常にも多い「引火性液体」

第4類は、危険物の中でも最も一般的で身近な存在です。ガソリン、灯油、軽油、アルコールなど、私たちの生活や産業で広く使われている引火性液体がここに分類されます。これらの物質は常温でも蒸発しやすく、蒸気が空気中に広がることで爆発的に燃焼する可能性があります。たとえばガソリンの蒸気は空気より重く、床付近に滞留するため、少量でも火元があれば急激に燃え広がる危険性が高いです。第4類は以上のような性質から指定数量が比較的少なく設定されており、200リットルを超えると保管の届け出が必要になるなど、法的管理も厳格です。

また、容器や保管場所についても構造や耐火性能の基準が定められており、消防署による立ち入り検査が行われることもあります。日常的に扱う機会が多いからこそ、最も慎重な対応が求められるカテゴリです。

第5・6類:自己反応性と酸化剤の取り扱いに注意

第5類と第6類は、比較的専門性の高い危険物が多く含まれています。第5類は「自己反応性物質」とされる有機過酸化物が中心で、熱や衝撃によって爆発的に反応する性質があります。引火源がなくても化学的に不安定で、自己分解により熱を発するものもあるため、温度管理や混合物の相性に注意が必要です。第6類は「酸化性液体」で、濃硝酸や過塩素酸などが該当します。他の可燃物と接触することで激しく燃焼を助長し、場合によっては爆発を引き起こすこともあります。どちらも一見すると液体で扱いやすそうに見えますが、反応性が極めて高いため、専用容器での密閉管理や法定の隔離距離を守ることが不可欠です。

また、少量でも環境や人体への悪影響を及ぼすことがあるため、こぼれや漏洩に対する備えも求められます。産業現場や研究機関では常に慎重な管理が必要とされる危険物群です。

危険物の指定数量と計算方法

消防法では、危険物を一定量以上保有または使用する際に、届け出や特別な設備の設置が必要とされています。この基準となるのが指定数量です。物質ごとに異なる数値が定められており、それを超えるかどうかで法的対応が大きく変わります。指定数量とは何か?基準超過で義務が発生

指定数量とは、消防法施行令で定められた「この量を超えると厳しい管理義務が必要になる」という物質ごとの基準値です。たとえば、ガソリンであれば200リットル、灯油や軽油は1,000リットル、アルコール類は400リットルといったように、引火性や反応性の強さに応じて異なる値が設定されています。数量を超える場合、保管施設は市町村の消防署に届け出を行い、構造基準を満たした専用の貯蔵設備が求められます。

また、危険物取扱者の配置も必要です。指定数量は、危険物を安全に管理するための指標として非常に重要であり、単なる参考値ではなく法的拘束力を持つ数値です。なお、同じ物質でも施設の立地や他の危険物との関係により、安全距離の設定や構造基準がさらに厳しくなるケースもあります。

複数の危険物がある場合は「倍数」で換算する

現場では1種類の危険物だけでなく、複数の物質を同時に保管・使用するケースが一般的です。このため、各危険物がどれだけ指定数量を超えているかを共通の基準で判断する必要があります。ここで登場するのが「数量÷指定数量」という計算方式です。たとえば、灯油を1,500リットル保管している場合、指定数量の1,000Lに対して1.5倍という換算になります。これに加えて、たとえばガソリンを100リットル保管していれば、ガソリンの指定数量200Lに対しては0.5倍。

合計して「2.0倍」となり、この合計が1.0を超えると、危険物の取扱所として法令の適用対象となります。つまり、複数種類でも合計で1.0倍を超えると届け出が必要になるのが原則です。こうした考え方は、より実態に即したリスク管理を可能にし、複雑な現場においても法令に基づいた対応を行うための基礎となります。

少量だからといって油断できない危険物管理

指定数量未満であっても、決して管理が不要というわけではありません。とくに第4類の危険物は、少量でも火元があれば大きな火災を引き起こす可能性があるため、実質的な安全対策が求められます。たとえば事業所でガソリンを150リットル程度使用している場合、法的には届け出義務はないものの、保管容器の材質・密閉性・保管場所の通気性などを適切に管理しなければ、火災や爆発のリスクは決して低くありません。

また、消防署の指導によっては、指定数量未満であっても安全管理に関する改善指導を受けることもあります。つまり、指定数量は最低限の法的ラインです。

現場に即した安全管理を行うためには、それ以下の数量であっても自発的なリスク評価と対策が不可欠です。危険物管理は、数字上のラインを守るだけでなく、現場の実情に即した安全文化の構築こそが重要になります。

危険物を示す表示・ラベルのルール

消防法では、危険物の内容や取り扱い上の注意を明確に伝えるため、容器や保管場所に特定の表示・ラベルを行うことが義務づけられています。作業者だけでなく、万が一の災害時に消防隊員などが迅速に対応するためにも欠かせない制度です。表示義務があるのは「容器」と「保管施設」

危険物の保管や運搬に使用される容器には、消防法に基づき明確な表示が求められます。具体的には、危険物の類、品名、数量、注意喚起表示などが記載される必要があります。たとえばガソリンを入れた容器であれば「第4類・ガソリン・火気厳禁・容量20L」といった具合です。表示の位置や文字の大きさにも基準があり、誰が見てもすぐに内容が分かるよう工夫されています。

また、屋内タンクや倉庫のような保管施設にも、同様に類・品名・最大貯蔵量などの情報表示が義務づけられています。こうした表示は、日常の点検や災害時の対応の要です。何が、どれだけ、どこにあるかを明示することで、リスク管理の精度を高めることが可能です。

ラベルの色やデザインにも厳密な規定がある

危険物の表示には単なる文字情報だけでなく、色や図形にも一定のルールが存在します。これは視覚的な警告効果を高めるための工夫であり、危険性を直感的に把握できるようにするためです。たとえば火気厳禁の表示には赤地に白文字が基本で、四角形や円形の中に炎のマークが描かれているものが一般的です。また、第4類の危険物ラベルでは、黄色やオレンジ色の地に黒い文字で品名が表示されるなど、色によるカテゴリー分けも行われています。加えて、腐食性ありや有毒性ありといった注意表示もピクトグラムで示されることが多く、多言語対応が難しい現場でも伝達力を発揮します。

表示やラベルは、専門業者によって製作されることも多く、誤表示がないよう最新の法令に則ったチェックが重要です。視認性と正確性は、安全対策の第一歩といえます。

誤表示や表示忘れは重大な違反とみなされる

表示の不備や誤記載は、消防法違反として厳しく処分される対象となります。特に指定数量以上の危険物を扱っている場合、表示義務を怠ることで指導や改善命令が出されるだけでなく、最悪の場合は業務停止命令や刑事罰に至ることもあります。また、災害時に誤表示が原因で消火方法を誤ると、被害が拡大する可能性が高いです。たとえばアルコールを水溶性液体と誤認して水で消火を試みると、火災が逆に広がる可能性があります。

そのため、危険物表示は単なる法的義務ではなく、現場の安全を守る命綱と考えなければなりません。日常の点検においても、ラベルが剥がれていないか、記載内容に誤りがないか、色あせて視認性が落ちていないかなど、定期的な確認が欠かせません。表示管理の徹底こそが、事故を未然に防ぐ最前線です。

危険物の保管方法・運搬について

危険物は、性質に応じた厳格なルールのもとで保管・運搬しなければなりません。保管状態の悪さや輸送中の不備は、火災や爆発など重大な事故につながる可能性があるため、現場ごとの適正な取り扱いが求められます。危険物の保管には「区分・距離・構造」の3要素が重要

危険物の保管において重視すべきは、分けて保管すること、安全な距離を保つこと、適切な構造の設備に収納することの3点です。まず、異なる類の危険物を混在させることは反応事故を招く恐れがあるため、分類ごとの分別保管が原則です。次に、保管場所と他施設との距離も重要で、政令で定められた保安距離や避難距離を確保する必要があります。違反すると、万一の火災時に避難が困難になるだけでなく、近隣住民への被害拡大につながりかねません。

さらに、容器や貯蔵庫の構造も規制されています。たとえば屋内貯蔵所では耐火性・通気性が求められ、床面には危険物が漏れ出さないよう勾配や止水堤を設けるなどの工夫が必要です。これらの基準を満たしてはじめて、危険物の安全な保管が実現します。

危険物の運搬時は「容器」「数量」「方法」に厳しい制限

運搬時にも、危険物の性質に応じた取り扱いが求められます。まず、使用する容器は消防法に適合したものでなければいけません。指定の鋼製容器や樹脂容器など、物質ごとに材質や容量が定められ、輸送する数量にも制限があり、一般車両での運搬には上限が設けられています。指定数量以上を輸送する場合は、専用のタンクローリーなどが必要で、道路交通法や高圧ガス保安法の規制も並行して適用されるケースがあります。さらに、輸送中の温度変化や振動が化学反応を誘発することもあるため、緩衝材や遮熱措置を講じることが必要です。

特に第3類や第5類の自己反応性物質では、車内温度や湿度の管理が不十分だと爆発事故につながる恐れもあります。運搬作業者には、物質の危険性を理解した上でのていねいな操作が求められます。

非常時の備えと定期的な点検が安全管理のカギ

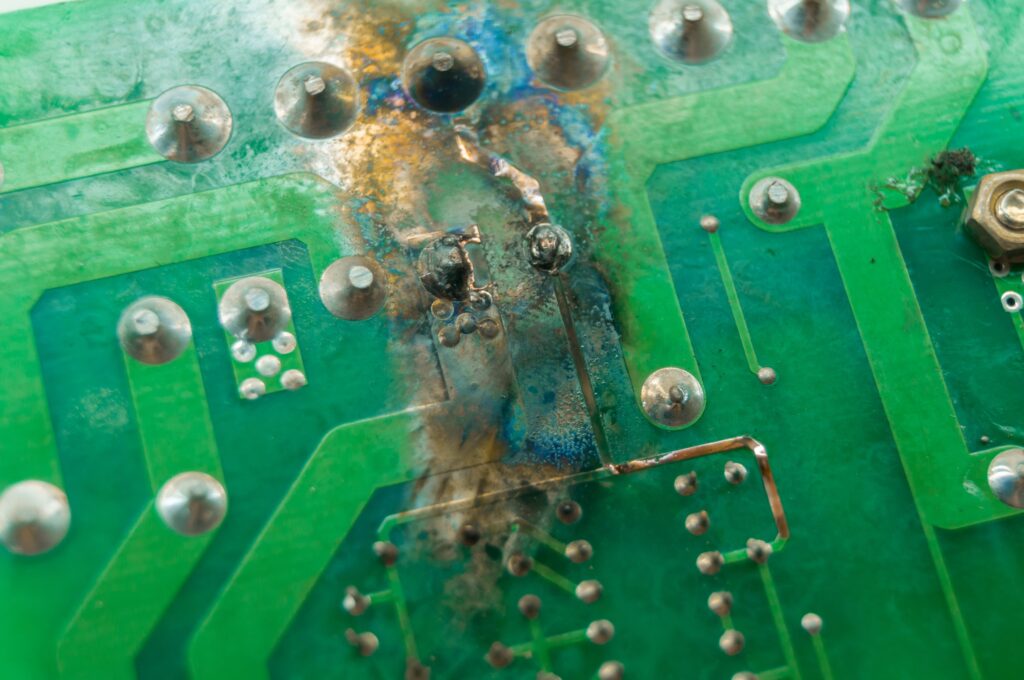

どれだけ保管や運搬に配慮していても、想定外の事態が起こることは避けられません。そのため、危険物を扱う現場ではもしものときに備えた対策が不可欠です。たとえば、消火器や吸収材などの備品をすぐ使える位置に配置しておくこと、漏洩時の対応マニュアルを全従業員が把握しておくことなどが挙げられます。また、保管設備や容器についても定期点検が求められ、老朽化や腐食による液漏れ・ガス漏れの兆候を早期に発見する体制が重要です。

さらに、日常点検だけでなく、年1回程度の第三者による法定点検を行うことで、見落としや慣れによるリスクを軽減できます。保管・運搬・緊急対応という3本柱をバランスよく整えることが、危険物管理における安全文化の確立につながります。